生命工学を学び、医療の進歩に貢献!

*2008~2018年度:生体システム医工学講座 → 2019~現在:再生医療工学講座に改名 (~2023年度まで)

*2008~2018年度:生体システム医工学講座:生体をシステムと考え、そのシステムを医工学的に設計・構築・再生する科学技術の発展を目指して細胞から臓器を作る再生医工学の研究に取り組んできました。

*2019年度~現在:このように再生医工学で構築した生きた組織や臓器は、臨床で病気の治療に使うならば、生命を吹き込む生きた人工臓器となります。ならば、それらを製品として医療現場に届ける医工学技術が必要と考え、研究室名を再生医療工学講座(=臓器製造プロセス工学=生命を届ける医工学の研究室)と改名し、必要と考える研究開発に取り組んでいます。

*プロセスシステム工学(黒岡准教授)と生体材料プロセス工学(岩永助教)と合同で「臓器製造プロセス工学」の研究活動を行っています。

*再生医療工学講座は、2023年度までで終了の予定。

再生医療工学講座:紹介ムービー2020 をご覧ください。

再生医療工学講座:紹介ムービー2020

臓器を作る3Dプリンター装置を開発して臓器を作る挑戦

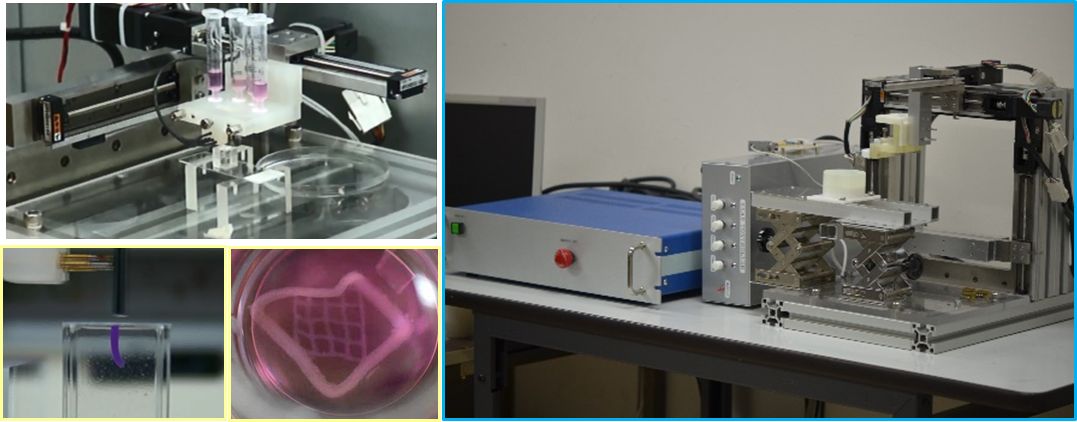

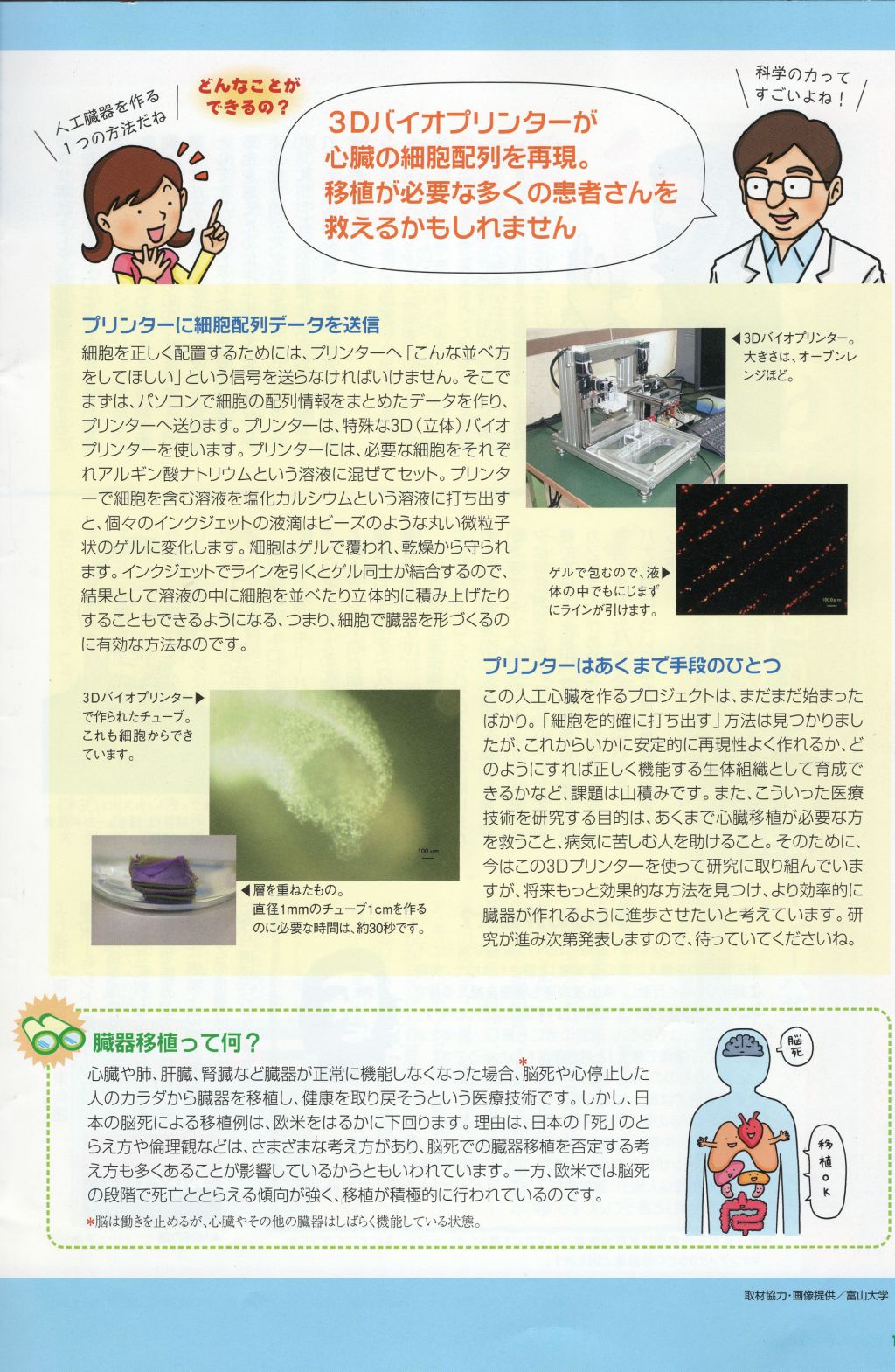

『3Dバイオプリンティング』とは、生きた細胞やたんぱく質などを工学的に3次元積層して生きた組織や臓器を作る、という再生医工学の中でも挑戦的な手法の研究開発を言います。このために開発された装置が3Dバイオプリンターです。生きた細胞やタンパク質など臓器を作るための材料(バイオインク)をコンピュータでデザインした設計通りに配置し、3次元積層して立体構造物を作製することを目指しています。

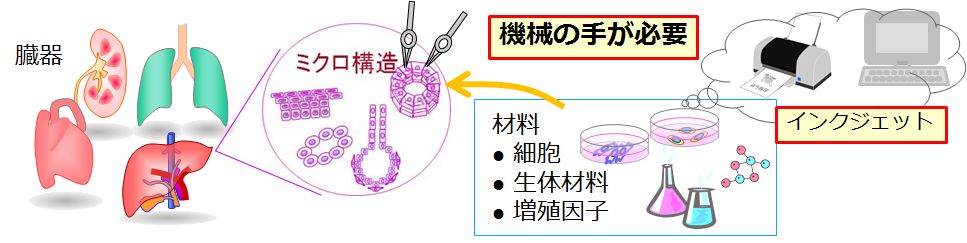

私たちの体や臓器を構成する組織は、顕微鏡でなければ見えないほどの微細な構造を持っています。構成している細胞も目には見えません。そのような目に見えない細胞を操作しながら目に見えない微細な構造・構成を実現することは、研究者や技師さんの手作業ではとうていできることではありません。そこで私たちは、機械の手が必要と考えました。目に見えないほど小さな細胞であってもそれを扱うことができる機械の手を開発すれば、微細な構造を作ることができるはずだと考えたからです。

[図 機械の手が必要]

そこで、我々が着目したのがインクジェットプリンターの技術でした。インクジェットプリンターはシアン・マゼンタ・イエロー・ブラックのインクをそれぞれピコリットルという極微量のインク滴にして場所、色、配合、密度すべてをコンピュータ制御で配置しながら写真画質の画像を印刷しています。この精密で高度な技術を利用すれば、きっと細胞を配置する機械の手になるぞ!と考え、独自の装置の開発を行いました。

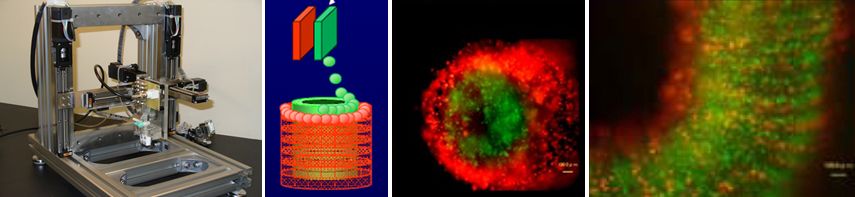

世界に先駆けて私たちが開発したインクジェット3Dバイオプリンターは、通常のインクの代わりに生きた細胞やたんぱく質などの生体材料を印刷します。3Dプリンターと同様に何層も積層することで3次元の構造が作ります。また、カラー印刷により複数の材料をそれぞれ任意の位置に配置します。それは多種の細胞・多種の材料で構成されている高度な臓器を作るためです。

[図 開発した3D Bioprinterと積層造形した2種の生きた細胞入り2重チューブ(緑:血管内皮細胞、赤:血管平滑筋細胞)]

『動画:紫色に染色したアルギン酸Na溶液のインクで直径1㎜の円を描きながら塩化Ca水溶液中に3次元積層しているところ(2009年Youtubeにアップ):https://youtu.be/g2ZTWHsO8l0 ]

– – – – – – – –

このように始めた3Dバイオプリンティングの研究ですが、いま、10~15年経って、世界中で多くの研究者がいろいろな3Dバイオプリンターを開発しそれを用いて臓器づくりに取り組み始めています。

[動画:臓器の3次元バイオプリンティング; MRS Bulletinより]

詳しくは、国立大学56工学系学部ホームページに解説しました。

ぜひ、ご参照ください。https://www.mirai-kougaku.jp/hot-news/pages/190125.php

– – – – – – – – –

また、一方で、3Dバイオプリンティングの研究は、新たな方向にも応用展開されるようにもなってきました。それは、「3次元組織モデル」の作製への応用です。

現在、医薬品や化粧品の効き目や毒性の検査は細胞培養や動物実験で行われています。細胞培養はそれはそれで大事なのですが、生体の中の環境とまるっきり異なる2次元の培養環境なので、生体の中での実際の反応がわかりません。それで生体内の反応は、動物実験で調べるしかありませんでした。動物実験はやむを得ないとはいうものの動物の生命が犠牲になっています。近年、動物愛護の精神から、動物実験はできるだけ避けようという世界的な動きが盛んになってきています。そこで、注目されるようになったのが「3次元組織モデル」です。

特に人の細胞で「3次元組織モデル」を作って検査できれば、動物ではなく人の生体内での薬の効き目や安全性を検査することができます。さらに病気の患者さん自身の細胞で作った「3次元組織モデル」は、患者さん自身の病気の原因や新しい治療法を試す研究にも貢献できます。(オーダーメイドメディシンには絶対に欠かせない技術です。)

さらに、「機能する3次元組織モデル」を作ることができるようになれば、これまで工学的に作ることができなかったホルモンやたんぱく質などの医学的に有用な物質を、人工的に作った「3次元組織モデル」に作らせて工業生産することができるかもしれません。

このように、生きた3次元組織や臓器が人工的に作れると、医療の常識が変わります。医薬品産業も医療関連産業界もきっと大きく変わってくるでしょう。

– – – – – – – – –

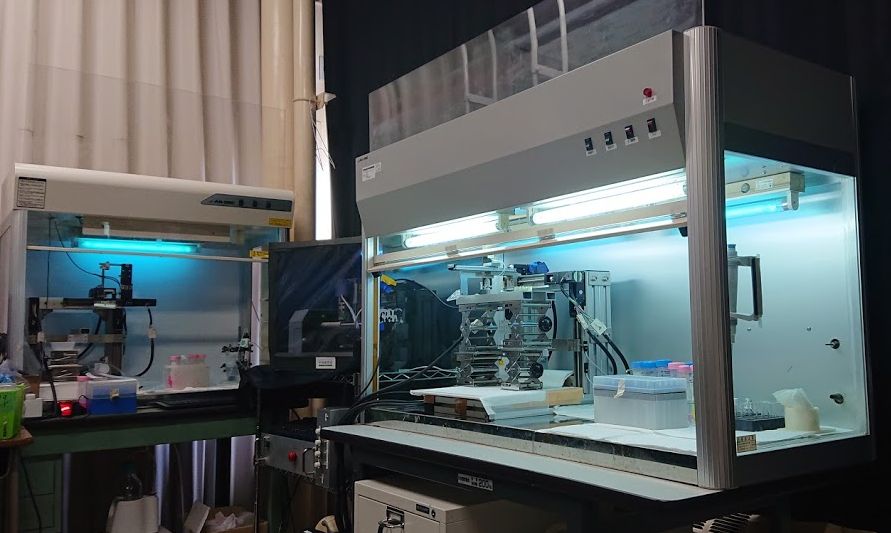

[ 写真:研究室に並ぶ3D Bioprinters(2号機)]

本研究室では、このように、世の中にまだない装置を自ら開発して、立体的で複雑な生きた細胞による生きた組織や臓器の作製を目指しています。

科学の力で組織や臓器を作って、いつか、難病の患者さんの病気を治療したり、移植臓器の代わりに使えるようになることを目指しています。今、多くの患者さんが移植臓器を待ちながら力尽きて亡くなっています。そんな患者さんたちに臓器を作って届けることができれば生命を助けられます。

「臓器を待つ時代から臓器を作って届ける時代」に進歩させねばなりません。それには、それを実現する科学の研究開発に取り組むしか道はありません。

富山大学で、生命科学と生命工学を学び、専門知識と研究マインドを培い、優秀なバイオメディカルエンジニア・優秀な再生医療工学者となって、生命・医学の新時代の開拓者をぜひ目指して下さい。

臓器のパーツを作り、パーツを組み合わせて臓器を作る挑戦

”バイオアセンブリ”とは、小さな臓器のパーツを作り、それを組み合わせて臓器を作る新しい臓器作りのアプローチです。組織からもっと大きな臓器を作るための工学による挑戦です。

我々の臓器は、細胞やタンパク質で構成されています。しかし、それらは単にバラバラにランダムに存在するのではなく、毛細血管や筋線維など組織特有の微細な組織の構造を形成して存在しています。そして、これらの小さな組織がまた1つのパーツとなって、多種類のパーツが組み合わさって次々大きな組織を作り、最終的に統合された大きな臓器が形成されています。このような構造を組織・臓器の階層性といいます。私たちの体の重要な臓器はほとんどこのような階層性を持っています。

そこで、このような高度な臓器を作る場合、細胞の凝集塊や細胞ファイバー、細胞シートなど必要となる組織パーツを予め作製し、それらを集めて組み合わせて集積化して複雑な3次元組織や臓器を作製するというアプローチが有望と考えられます。

私たちは、組織パーツを作る工学技術、そしてそれらを組み立てるアセンブリ技術に着目しました。組織パーツとしては、細胞の凝集塊や細胞シート、細胞ファイバー、さらには小さな組織自体もパーツとして利用ができるでしょう。

◎ミクロのパターニング培養技術と細胞の転写積層技術

精密工学技術を用いて数十μmのパターニングを施した細胞培養用の基板を作り、そのうえで細胞を培養します。細胞のくっつく場所とくっつかない場所をうまく調整すると、細胞のパターン培養が可能です。そこで、次に、培養した細胞パターンをゲルの上に転写しました。さらにその上に重ねて転写しました(上の写真とムービー)。

培養した細胞組織を転写積層することに成功しました。共焦点顕微鏡で見ると3次元積層したのがわかりますよね?(右ムービー)。

これはバイオパターニング技術を発展させたバイオプリンティング(細胞転写技術~細胞組織転写技術)、さらに培養した細胞組織を3次元積層する技術に発展させました。バイオアセンブリ技術の一例です。

また、下に示す写真は、精密加工技術でミクロのモールド(鋳型)を作り細胞を培養して作った細胞ファイバーです。

図:バイオパーツとして作製した細胞ファイバー(右)

髪の毛の5分の1の太さの直径200μmの細胞ファイバーを作ることに成功しました。これだけ細ければ、周りから酸素や栄養が真ん中の細胞にまで届きます。

この細胞ファイバーは、束ねたり編み込んだりすることができます。すると、そのようなことができる機械があれば、もっと大きな組織がもっと速く作れると思いませんか?細胞ファイバーはバイオアセンブリのためのとても有力なパーツとなります。

しかし、そんな装置はどこにもありません。ならば、自分たちで開発するしかありません。これがバイオアセンブリ技術の研究開発が必要な所以です。

ただし、こうして作った細胞ファイバーは、とても細く繊細です。しかも空気中で操作すると乾燥して細胞は死んでしまうので、培養液の中で作らなければなりません。このような細くて繊細で、しかも柔らかくそのうえウェットな、しかもこのような傷つきやすい材料をいかに扱うか?についても、これまでの精密機械工学においても取り扱った経験はほとんどなく、大いなるチャレンジが必要です。

いろいろな困難がありますが、それらを克服して、いつか複雑な臓器を機械の手で組み立ててやるぞ!というのが、我々の目指すバイオアセンブリの研究開発です。

バイオアセンブリ技術は、再生医療の未来を開拓します!

細胞サイズの微粒子作製

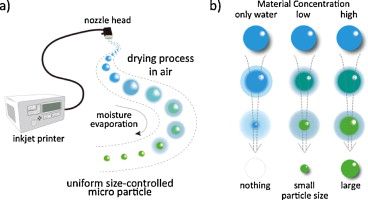

私たちはインクジェット技術を応用して、「インクジェットドライ法」という均一な微粒子を作製する方法を開発しました。

「インクジェットドライ法」とは、インクジェット技術の「均一な液滴を吐出可能」「微量インクを吐出可能」及び「非接触印刷が可能」という特徴を利用し、吐出した液滴を空気中に打ち出して乾燥させて乾燥微粒子を作製する方法です。従来、微粒子は、スプレードライという方法でよく作られていますが、粒子のサイズはバラバラで、結局ふるいで選別して使うしかありません。インクジェットドライ法ではいきなり均一サイズの乾燥微粒子が得られます。液滴が小さいので、熱をかけることなく濃縮乾燥させることもできます。

Ref: Iwanaga S, Nakamura M, et al. Colloids Surf B Biointerfaces. 2013 ;109:301-6.

この方法は「熱に弱い試薬の高濃度粒子化」「簡便な粒子サイズの制御」など様々な利点があり、また作製した粒子径も均一性があるので、放出や分解速度をそろえることが可能になります。この技術を用いて様々な生体適合材料や生理活性材料などで微粒子を作製することに成功しています。

このような細胞サイズのマイクロ微粒子を作れるようになると、様々な材料や物質を組み込ませれば、細胞サイズの計測ツールとして、また、細胞サイズで細胞の挙動を制御するツールとして、これからの再生医療で目指している成熟した組織の作製、組織形成の誘導、組織再生の正誤には欠かせないツールになります。

独自に開発した装置なので、自前で作ることができるようになってきています。

Lab members

Lab members

プロフィール

・2019年度から生体システム医工学講座から再生医療工学講座に名称が変わりました。新メンバーです。

・2017年度から、教授:中村真人(生体システム医工学講座)、准教授:黒岡武俊(プロセスシステム工学講座)、助教:岩永進太郎(医用材料プロセス工学講座)の3講座合同で活動しています。

中村 真人教授

Professor

略歴

生まれ: 石川県金沢市

出身高校:石川県立金沢泉丘高校

昭和61(1986)年 神戸大学医学部医学科 卒業

同 年 金沢大学医学部小児科学教室入局

1986年~1996年 関連病院にて小児科臨床医として活動

平成8 (1996)年 国立循環器病センター 研究所 人工臓器部

平成11 (1999)年 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 助教授

平成17 (2005)年4月 ~ 平成20(2008)年3月

(財)神奈川科学技術アカデミー(兼任)

「中村バイオプリンティング」プロジェクト・リーダー

平成20 (2008)年 富山大学 大学院理工学研究部(工学) 教授

(現職)

学位・資格等

1986年5月 医師免許取得

1996年3月 博士(医学)取得

専門分野

◎教育分野

基礎生理学(学部2年生)

生体医工学Ⅰ(学部3年生)

生体医工学Ⅱ(学部3年生)

医療生命工学特論(修士課程)

生体組織医工学特論(博士課程)

◎研究分野: 再生医工学、生体医工学、人工臓器

研究トピックス:バイオファブリケーション

臓器再生

主な業績

1.学術論文(原著論文、総説、解説、図書(主なもの:◎お薦め)

2022年度

2021年度

2020年度

2019年度

2018年

2017年

2016年

その他

2010年度国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「再生医療評価研究開発事業/三次元複合臓器構造体研究開発」(事後評価)研究評価委員会 分科会委員

2012年度国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代機能代替技術の研究開発」(中間評価)研究評価委員会 分科会委員

2012年度国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代機能代替技術の研究開発」(事後評価)研究評価委員会 分科会委員

2016年度 平成28年度特許庁 特許出願技術動向調査 分野別委員会(人工臓器)委員

2021年度~現在(2023年度) (独) 医薬品医療機器総合機構 科学委員会委員

その他;

ジキルとハイド(テレビ朝日2008)、サイエンスゼロ(NHK2008)、

朝日新聞GROBE(2010.3.22)

ガリレオX(BSフジ2013)、試してガッテン(NHK2013)、現代化学:特集:この人に聞く(2013年11月号)、JSTサイエンス ニュース(2013年10月3日配信)

COVID19のパンデミック。皆さんも、勉強や生活に大きな影響を受けられたのではないかと思います。

大学の活動も大きな制限を受け、変革を迫られました。けれど、その中、研究室全員の頑張りのおかげで、研究は着実に前進しています。研究室のみんな、ありがとう!

思えば、私が、「移植の臓器は待つのではなく科学の力で作るべきだ」と考え、人工心臓の研究を始めてはや25年、そして「細胞から臓器を作ろう!」と再生医療の研究に着手して、もう20年が経とうとしています。

再生医療のいろいろな課題を克服するため、細胞を適材適所、2次元・3次元で並べようと機械の手・印刷技術の応用研究を始めましたが、この研究は、20年経った今、「3Dバイオプリンティング・バイオファブリケーション」と名付けられ、世界の再生医療研究の主流になっています。

2020年度、研究室の名称を「再生医療工学講座」と改称し、「再生医療を臨床に届ける工学」を目指して新たなスタートを切りました。「再生医療工学」の視点から見ると、臓器を待っている患者さんに作った臓器を届けるためには、バイオファブリケーションのほかにも、いくつもの臓器再生の工程を進める技術が必要です。

ゆえに研究は次の段階に進まねばなりません。そして、その未知・未踏領域を切り拓いて進むための鍵となる技術は、「生命工学」にあります。

「生命工学」を身に着け自由自在に使いこなせるみなさん「生命工学者」こそが、これからの医療・再生医療を変革する主役です!

2021年4月吉日 中村真人

教授の中村真人です。本ページへご訪問ありがとうございます。

教授の中村真人です。本ページへご訪問ありがとうございます。

2020年、本研究室は、「生体システム医工学講座」から新しく「再生医療工学講座」と名称を変えて、心機一転、次世代の再生医療の実現を 目指して再スタートしました。

「再生医療工学」とは、私が勝手に作った造語です。「再生医療を臨床に届けるための工学」という意味です。

2つの重要な意味を込めて、命名しました。

・1つ目:「再生医療工学」:再生医療には工学が必須・・・・今はもう、治療用の組織や臓器は工学的に作らねばならない時代に来ています。すなわち、これからは工学技術が鍵となります。再生医療を体得したエンジニアが大活躍する時代になります。

・2つ目:「再生医療工学」:再生医工学ではなくあえて再生医療工学、つまり「医療」として臨床現場で必要としている人たちに届けることを第一に目指した工学であることを強く意識してほしいとの思いを込めました。

当研究室では、以下の使命・理念を持って、研究に取り組みます。

1)組織や臓器を再生する技術の研究開発

2)組織や臓器を待っている人に届ける技術の研究開発

3)「研究」から「実用~事業化」を目指す

再生医療の発展は、現在の医学の様々な限界を克服して、世界中の人々の健康と命を守ることにつながります。

若き未来の可能性のあふれる皆さん、再生医療を体得したエンジニアとなって、ぜひ一緒に、再生医療の新時代を築きましょう。

2020年1月 富山大学 工学部生命工学コース 教授 中村真人(記)

1)2009年から2019年、日本科学未来館(東京お台場)で展示されていた動画(編集版)をアップします。印刷技術の利点を学んでください。

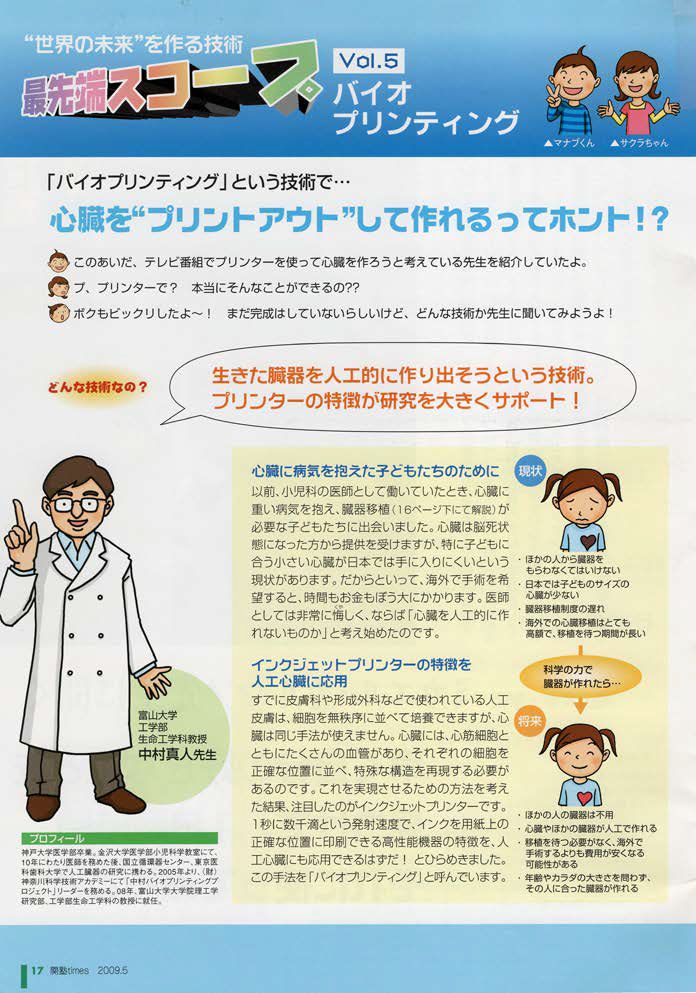

2)2009年に、学習塾の機関紙「関塾Times 」(2009.5)に、

富山大学のバイオプリンティングの研究が紹介されました。

小中学生向けにわかりやすく書いてあります!ぜひ見てみてください!!

(関塾Times様の許可を得て掲載しています。)

*みなさんはあと5年から10年すると、きっと大学や大学院へ進んで科学の研究をすることになるでしょう。

*大学・大学院ではどんな研究をしたいですか?

ぜひ、最先端の生命工学・再生医工学の研究に取り組んで、日本と世界の医療の未来を切り開いてください!

富山大学では、2022年度から大学院医薬理工学環メディカルデザインプログラムがスタートしました。

生命工学をマスターして、まだ存在しない未来の医学・医療の世界をデザインしてそれを実現することを目指しましょう!