細胞工学と電気・電子工学の融合領域としての細胞操作技術の開発と,それを用いた細胞分析や細胞分離への応用に関する研究を行っています。

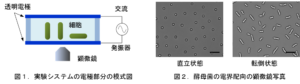

微生物による食品,バイオ医薬品,バイオ燃料などを効率的に生産するため,培養中の生存活性状態を精度良く迅速にモニターすることは重要です。現在,コロニー計数法や細胞染色法などが用いられていますが,長い培養時間や試薬毒性などの問題があります。そこで本研究では,無試薬で電気的な手法でリアルタイムに生死判定可能な測定システムを開発しています。

須加 実講師

Minoru SUGA, Lecturer

略歴

富山大学工学部卒業、富山大学大学院修士課程修了、富山大学工学部助手、富山大学大学院理工学研究部助教、富山大学学術研究部工学系講師、現在に至る

学位・資格等

博士(工学)

専門分野

マイクロ・ナノデバイス、生物機能・バイオプロセス