液晶、有機EL、有機トランジスタ、有機太陽電池などの有機デバイスの研究

結晶育成、結晶構解析、強誘電性発現の研究、分極・誘電・圧電・焦電の測定

材料に電圧を加えると電流が流れ、力を加えるとちぢむ(ひずむ)のはよくある物質の性質で、電気的な刺激に対して電気的な応答をし、力学的な刺激に対して力学的な応答をしています。一方、電圧を加えると変形したり、熱を加えると電気が起きるのは、電気的な刺激に対して力学的な応答をし、熱的な刺激に対して電気的な応答をしているので、ちょっと特殊な性質のように思われます。材料に力を加えると電気が起きたり、その逆で、材料に電圧を加えると変形したりする性質を圧電性といい、材料に熱を加えると電気が起きる性質を焦電性といいます。強誘電体は、これらの性質を兼ね備え、さらに表面に現れる電気的な極性を反転できる材料です。ちょうど、鉄釘(磁石の性質からみたときに強磁性体という仲間の材料)に磁石をこすりつけると釘が磁石になり、磁性の極性(N極、S極)はこする方向で変えることができるように、強誘電体では印加する電圧の極性(+極、̠-極)で表面に現れる電気的な極性を反転できます。表面に現れる電気は導線の中を流れる電子のように自由に移動することはできませんが、ほかの電子を呼び寄せたり遠ざけることができるので、たしかに材料の表面に+の電気があるのか、-の電気があるのかを区別することができます。この表面に現れる電気は、材料に逆の極性の電圧を加えるまでは極性を変えることはありませんので、不揮発性(電源不要)の記憶素子として使用できます。

研究室では、強誘電体の性質がどのように発現するのかを調べるため、強誘電体結晶の育成、結晶構造解析、強誘電性の測定を行っています。

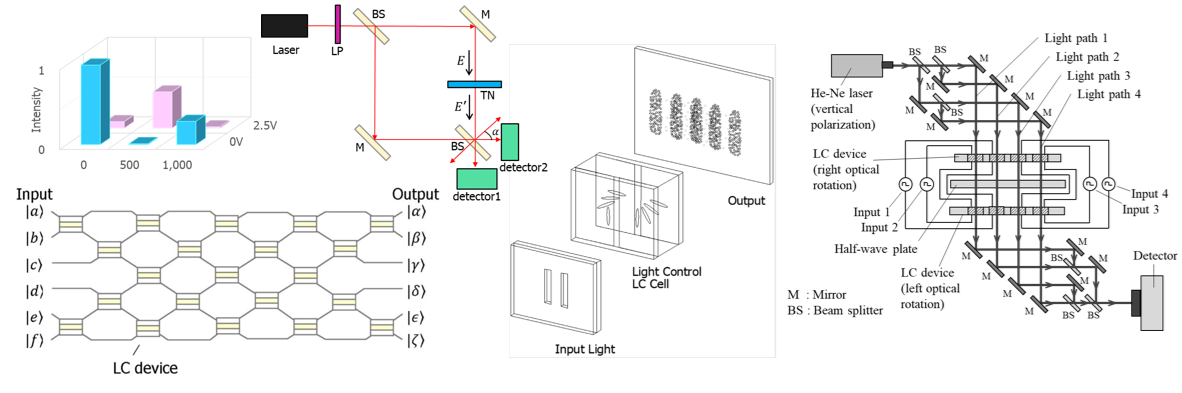

単光子発光有機EL、光位相制御素子、光量子コンピューティング

R3_Advanced_Electron_Devices_1ver_2.718_1

R3_Advanced_Electron_Devices_1ver_2.718_2

R3_Advanced_Electron_Devices_1ver_2.718_3

HP_R3_Report

今年度は、先ず、自身のPCでのPython環境整備と学修を行った後、代表的機械学習ライブラリを蓄えるPennyLane (Xanadu)のオープンソースソフトウエアを動作させる。

URL: https://pennylane.ai/ ⇒ Learn ⇒ Demo

その後、担当となるDemoについてパワーポイントによる紹介とprogram動作を行うこととする。